时间:2025-07-28 阅读: 来源:广西日报微信公众号 作者:邓盛龙 张钰斌 - 小 + 大

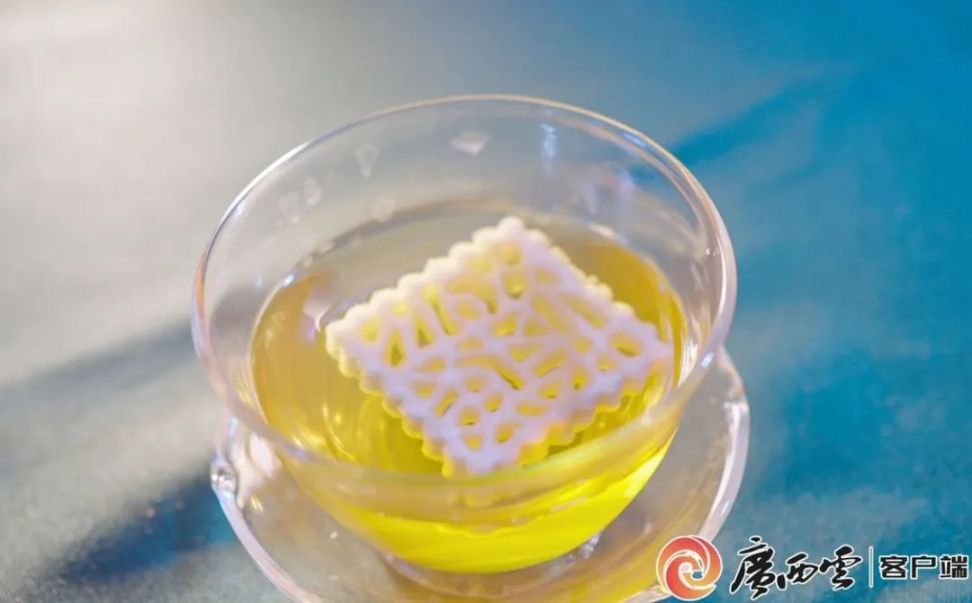

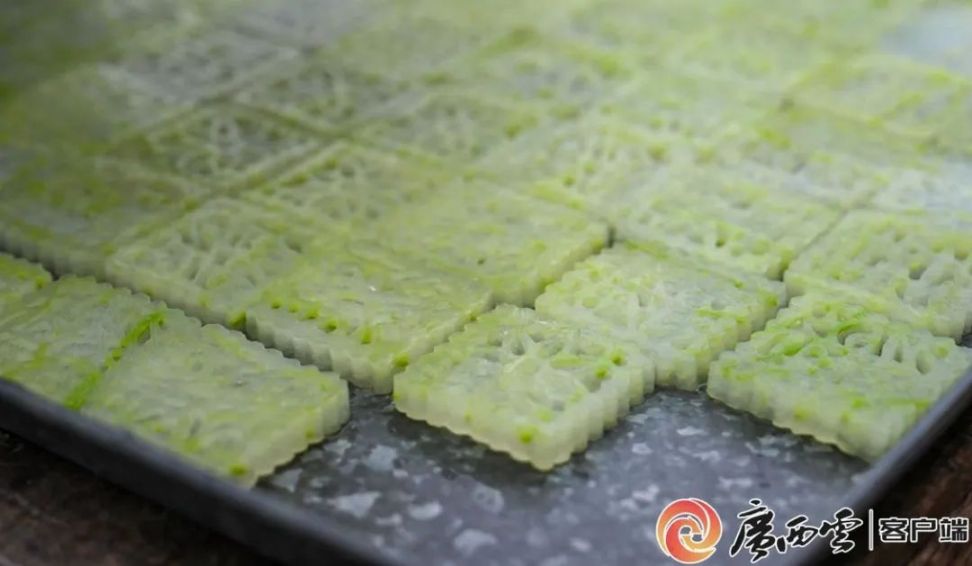

大暑刚过,玉林城郊的瓜田里,墨绿如釉的黑皮冬瓜悬垂于藤架,饱满的瓜身沁着晨露,散发着南方盛夏特有的清甜。它们沉甸甸地缀满枝头,等待着属于各自的旅程——大部分将带着一身薄霜走向喧闹的市集,而其中一小部分最紧致细密的精华,将经历一场指尖上的蜕变,化身玉林人待客的最高礼遇——一枚温润的“杯中玉”。 7月25日,小雨初歇。记者来到清湾江畔的玉州区新定村李世俊茶泡制作坊,见证一场冬瓜的华丽逆袭之旅。 “不急!请先饮茶。”市级非遗代表性传承人李喜燕将一枚“白玉”放入茶盏。热水浇落,茶叶旋舞,琥珀色的茶汤中,“白玉”透出玉质光泽。满室清芬漫溢,仿佛瓜田的风穿堂而过,带来蝉鸣与泥土芬芳。  李喜燕正在錾刻。 “‘摄取冬瓜一缕魂,精雕细錾见丰神。清茶香沁杯中玉,可涤心间无限尘。’这首民间流传的诗写的就是玉林茶泡,一种流传千年的茶点,堪称古时的网红。”轻抿一口茶泡,李喜燕笑着说。 玉林茶泡起源于宋代,因质地形似美玉,被誉为“舌尖上的艺术品”。相传,清乾隆游历江南时,店家奉上一盏玉林茶泡,乾隆被这抹清润甜香打动,欣然写下“茶香飘四海,泡甜达三江”对联一副。玉林茶泡一时名扬四海。  茶汤里洁白如玉的茶泡。 茶泡集剪纸、书法、雕刻等于一体,有錾刻、上糖、筛晒等工序。其中,錾刻环节最考验匠人功力。 “錾刻时须一气呵成。稍有不慎,前功尽弃。”铺平三指宽大小的青润瓜坯,李喜燕捧出传家宝——数十把约7厘米长的錾刀,两端刀口或如初月,或呈半圆,或为“W”形,活像一套微缩版的峨眉刺。  錾刻环节最考验匠人功力。 雕、镂、刻……李喜燕凝神巧思,一刀一錾,手法轻盈如蝴蝶在花间翩跹。10多分钟后,一枚隶书“囍”字样的茶泡便制作完成。令人叫绝的是,这枚5厘米见方的茶泡上密布20处镂空,最纤细的连接处竟不到2毫米。 在方寸之地雕字镂花绘走兽,这门指间绝活的秘诀关键在于选材。  刚刚錾好的茶泡坯。 “制作茶泡只取冬瓜表皮下约1厘米厚的紧致部分作坯基。因此,一个冬瓜可用的部分不足1/10。”李喜燕娓娓道来,“想当年,父亲制作茶泡那几天,我家各种冬瓜菜肴轮流登场,真是吃到吐!”  錾刀。 说着,她不自觉摩挲着右手食指关节,因长年执錾,那里长有一颗米粒大小的肉茧。李喜燕的父亲是自治区级非遗代表性传承人。10年前,她传承衣钵,成为这个“茶泡世家”的第五代传人。  玉州区新定村李家是“茶泡世家”。图为李世俊父女。 錾刻之后,还需泡洗、过青、上糖,再筛晒10来天,待淡绿色的茶泡坯褪去青涩,方可凝成“白玉”之魂。 “茶泡制作技艺曾在广东、广西、福建一带广为流传,目前仅有玉林茶泡尚存续。”玉林市文化广电体育和旅游局文物与非遗科负责人黄伟坚介绍,2016年,玉林茶泡被列入自治区级非物质文化遗产代表性项目名录,有各级代表性传承人4名。  制作茶泡演变为当地民间婚嫁的习俗。 这精致的美惊艳了时光,更浸透了烟火人间的温情。玉林茶泡不仅是祝寿添丁、款待贵客的佳品,还演变为当地民间婚嫁的习俗,成为待字闺中女子的必修女红。据清光绪二十年《郁林州志·舆地风俗》记载:“若嫁女者须备数百枚,女于归次日,凡婿家男妇老幼及姻戚遍奉茶泡,谓之‘新人茶’。”  上盘。  刷糖。 如今,随着流水线食品工业的兴起,纯手工制作的玉林茶泡逐渐从婚嫁礼仪中退场,但舌尖上的那一抹香甜滋味,仍令不少老玉林念兹在兹。 “时隔多年再次偶遇,儿时记忆一下涌上心头。”50岁的玉林市名山中学美术老师唐第连是李世俊茶泡坊的弟子,说起2013年重逢茶泡的瞬间,她的眼睛闪烁着星火。如今,她学有所成,还把这门技艺带入校园,让茶泡制作成为孩子们触碰传统文化的初体验。  李世俊正在指导上门体验茶泡文化的爱好者。 岁月流转,邂逅茶泡有了更多全新的打开方式。近年来,玉林市深入实施文化塑城工程,持续举办“玉韵国潮”非遗大市集等系列活动,让玉林茶泡等非遗代表性项目唱主角;真空包装的茶泡还化身当地特色的伴手礼,不仅在实体店备受追捧,更从“云端”飞进千家万户。  筛晒后的茶泡。 茶香氤氲,杯盏浮生。一枚流转千年的“杯中玉”,凝结着匠人毕生的专注与坚守,承载着待客时最深的敬意与温情,更寄托着寻常巷陌对甜美生活最本真、最恒久的向往。当这一抹穿越时光的清甜,再次沁入袅袅茶香、漫上今人舌尖,关于玉林的故事,便在古老技艺的坚守与现代智慧的滋养中,悄然续写着充满生机的崭新篇章。它,是打开“岭南都会”的一扇窗,映照着千年商埠的烟火人间,生生不息。(来源:广西日报微信公众号 记者:邓盛龙 张钰斌) 栏目总策划丨刘昆 (编辑:韦吉) |